娘の10歳の誕生日に書き上げた長い長い文章です。

10歳になる娘へ伝えたい「自分の足跡:ママの足跡」

今日、娘が10歳を迎える。二分の一の成人式だ。

10年前、娘が生まれて、それまで10年かけて拡大してきた事業から離れた。自分が興して育ててきた事業だ。娘が1歳になる誕生日に、同じ事業を小さくたちあげた。

娘が10歳となり、会社は10年目を迎える今日、母親としての一つの節目として、会社の一つの節目として、「私のこれまで:ママの足跡」と、娘のおかげで得られた大きな経験を文章に残そうと思う。

ママはこうやって生きてきたんだ。こんな生き方もあるよと。

奥田浩美株式会社ウィズグループ代表

幼少の原風景

【幼い日の原風景は:屋久島】

鹿児島で生まれる。

父親は教育者。僻地教育のエキスパートの父の生活に伴われ、数年ごとに転勤暮らし。

小学校に入学する前の3年間は屋久島にて過ごす。

屋久島の生活で記憶に残っているのは、

「近くの浜辺に海亀を見に行き、海に帰る亀の背中に乗ったこと」

「保育園の中庭で、屋久島の山の山頂から運ばれた雪を見て感動したこと」

「島から本土に帰る時、船から見た紙テープが虹のように見えたこと」、6歳の思い出。

【海から山の風景へ:霧島を臨む町へ転校】

小学校は「星空のきれいな町コンテスト」で日本一になったこともある、県境の町で育つ。

霧島の高千穂の峰が見える、自然いっぱいの環境の中、今で言う「アウトドア」好きの父の元、家族の時間たっぷりに過ごす。母は料理とお菓子作りが大好きで、手作りキャラメルやシュークリーム、マドレーヌ、団子、おはぎ、何でも手作り。おせち料理は、母が料理を作り、父が棕櫚の葉や南天の実、笹などの飾り葉を集め、柚子釜なども作っていたことを覚えている。大好きなりかちゃん人形も、二階建ての家と家具を父が木で作り、布団や洋服などは余り布で母が作ってくれていた。本当に愛情はいっぱい受けて育ったと思う。

【山から海の風景へ:東シナ海を臨む海辺の町へ転校】

小学校の6年生1学期、父の赴任でまた転校。東シナ海を臨む海辺の町に移る。漁師の子供たちも多い、とても閉鎖的な町で、転校生をすぐに受け入れない男の子たちと沢山喧嘩し、田んぼに落としあったりしたのもこの時代だった。そして、中学校3年生の2学期に再度転校。残念ながら、卒業アルバムには思い出がないが、家族5人の思い出はいっぱいある。

親元を離れ自立:15歳

【中学3年生で自立?】

さて、中学3年生の転校は強烈で、周囲の人をも驚かせる転校だった。中学3年生の夏休みだったと思う。もう記憶が定かでないけれど、突然父に、鹿児島市内の家に、中学校1年の妹と2人、子供だけで住むよう言い渡された。いずれ近いうちに転勤を予定している父の行き先には高校はないだろうと。

ただ、今思うと不思議だが、自分が単身赴任するという考えは一切なかったようだ。なぜなら、子供はいつか巣立ってゆくものだが、夫婦は常に対のものだから…(?)と。15歳の私は、大人ぶって納得した顔を見せた記憶があるけれど、今思い起こすと何故素直に受け入れたのか不思議だ。ただ、「夫婦は何があっても常に対のもの」という言葉は、その後、私の人生の根底に刷り込まれたような気がする。

【生活費の額は自分で決めろ?】

さらに驚くことに、僻地から僻地へ移ってゆく父には、教育プランがあり、子供が大きくなった時の教育のために、1軒の家を建てていた。

それは、鹿児島市内の比較的便利な場所で、進学校とよばれるT校とK校、そして唯一の国立大学まですべて自転車で行ける場所だった。

いつか子供達の教育に必要になるだろうと、私たちがまだ小学校中学年くらいの頃のことだ。

「二人でその家に住んで学校に通いなさい。」「月々に決められた額の仕送りはしない」といわれ、父親の給料がそのまま入れられている銀行のキャッシュカードが渡された。「必要なお金はおろして使いなさい。ただし、収支報告など、必要な根拠は示しなさい。13歳の妹に胸を張れる暮らしを築きなさい」と。突然、独り立ちどころか、13歳の妹の母になった。妹はまだ小学校を終えたばかりの「子供」だったが、賢い子で、本当に可愛かった。本当は私より不安だったに違いないが、一度も寂しい…という言葉を聞いた記憶が無い。親子のような、同士のような妹と二人の生活が始まった。15歳の夏だ。

周囲の大人も、通っていた学校の先生もびっくりする父からの子離れ宣言だったが、父も同じように中学生のころに自立していたので、当たり前のことと思っていたらしい。鹿児島にラサールというフランス系カトリック修道会の男子校があるが、父も学問のために、親と離れて兄弟二人で暮らしていたというのだ。

【情報が全くない中での受験-合わない進学校】

転校した先では、すでに中学3年の教科書は終わり、鹿児島市内の厳しい中学受験に向けての対策の時期に入ろうとしていた。田舎暮らしで、指導要領通りの授業を受けていた自分は、習ってもいない2学期分を自力で勉強。そのうえ、塾に通うという時間的余裕もなく、模擬試験など2回しか受けられず、行きたい学校もわからないまま、とりあえず、父やクラスの友達が勧める高校に入学した。父が鶴丸にも甲南にも行けるし…と、その家を建てたが、まさにその甲南高校という学校だった。

どこの高校に行けるかも、どこの高校に行きたいかもわからないまま、高校受験が数ヶ月で終わった。自分は一人の力で受験を終わらせたつもりでいたけれど、母は、受験の時期は毎週末、片道2時間をかけて、顔を出してくれていた。自分が母となった今、あの頃の母はどんな気持ちだったのだろうと思う。母に聞くと、「あなた、受験勉強の合間に外に出て夜空を見上げてため息をついていたよね、どうなるかと思ったけど、あなただから大丈夫だと思っていたのよ。」と言う。無条件に心から自分の子供を信用していたと言う。なんと暢気な母だろう。。

高校時代は、厭世観いっぱいの3年間。表向きは十分明るくて、ひょうきんな性格だったし、仲の良い“友達”はたくさんいたけれど、気持ちのどこかが冷めた子だった。その高校に行きたかったわけでもないのに流されてきた自分との格闘もあったし、すでに家計簿をつけ、一戸建ての家を管理し、すべての家事を行い、固定資産税の納め忘れを気にしているような自分とは、周りのお嬢ちゃん、お坊ちゃんとなんて話が合わないと自分で壁を作っていた。

高校はその頃、国立大学400名合格!を目指し、0時間目から7時間目まで行うような高校で、「しごきの○○高校」という言葉で有名な管理教育の学校だった。でも、記憶にあるのは、教室の窓から落ちてゆく夕日を眺めながら、今日は夕飯、何作ろう…と考えている自分。

高校時代、自分で勉強した覚えは一切ないが、その学校に存在することだけで、頭の中に受験に必要な情報を流し込まれて、いつの間にか適度な学力はつく。そんな学校だった。地元の国立大学へ進むのが主流の高校だったこともあり、父は、男女まったく同じ条件で働けるという理由から私に教育学部に進んだらいいとアドバイスした。いや、アドバイスというよりほとんど命令に近かったかもしれない。 「男、女関係なく一生働いてゆけるしっかりした仕事につきなさい。」「お前の時代には、女性の校長や教頭が当たり前になる時代がくる。女性でも平等に認められてゆく教育界が一番いい」

【父は相変わらず自分の道を】

その頃、父は黒島や硫黄島からなる、三島村という、船が週に2便しかない離島に赴任していた。

両親は、子供を信用するにもほどがあるというくらい、定期テストの成績や、通知表の成績を聞いてくることもなく、自分の娘であれば当たり前のようにまじめに過ごし、大学にもそのまま進むだろうと思っているようだった。生活の自立はしていたが、勉強については自律という概念のない3年間。中学まであんなに好きだった勉強が、嫌いになった3年間だった。それでも、父の敷いたレール上の、「国立大学・教育学部」駅にはなんなく進めた。

【親のレール:鹿児島での大学時代】

父の言葉通り、教育者への道を選択し、国立大学教育学部への進学を決めた。東京の大学に行きたい思いがあったが、妹との暮らしを思うと、そんな希望を口にはできず、思いを封印したまま、大学へ進学した。その共通一次の点数があれば東京で行きたい大学も十分行けそうだったのに口惜しかった。

その前の年、親と離れた時は13歳だった妹も、ちゃんと、父が思い描いていた1校である、鶴丸高校に進学を決めていた。自分の進路には達成感がなかったが、妹が頑張ってくれたことには「1回目の子育て」のような達成感を味わった。

【コンピュータとの出会い:夫との出会い】

大学に入り、父の勧めとはいいながらも、教育学はとても楽しかった。専門課程では、関連する社会学、心理学、福祉学、どの勉強も楽しかった。家庭教師や塾の講師のアルバイトを経験しながら、結構自分の性格に向いている仕事かもしれないと思っている自分がいた。

大学生活を送っている頃、父は、インド・ボンベイ領事館附属日本人学校の校長として赴任していた。高校時代は寄宿寮暮らしをしていた1歳上の兄も加わり、鹿児島市内の家は3人での生活となり、親離れをとっくに終えた兄弟での自由な暮らしを満喫した。大学は本当に楽しかったし、舞踏研究部(社交ダンス部)で、普段は一言も喋らないのに、踊ると別人になる電子工学科のボーイフレンドとも出会った。

岡山出身で、小さい頃から「鉄道おたく」だった彼は、自宅近くの岡山駅で見る「西鹿児島行き」のブルートレインに憧れていて、「西鹿児島」という響きに憧れとロマンを感じて大学を選んだ・・・と語るまさに変わり者だった。電子工学を専攻する彼は、その頃とても珍しかったコンピュータを持っていた。NEC PC9801という、5インチのフロッピディスクを入れて起動する不思議な箱だったが、真っ黒な画面に記号や数字を打ち込むと、家の家計簿がカラフルに表示されることに驚き、そのコンピュータが大学の学費の数倍である、50万円くらいすることにさらに驚いた。コンピュータとの初めての出会いである。

大学の専門課程では、小学校の教員免許も取得し、障害児教育の免許も取得した。尊敬できるゼミの先生にも出会えたし、大学4年の夏、最終目的の教員採用試験をクリア。だが、教員採用試験の合格通知を得たとき、自分の目の前にこれからの数十年分のレールが遠くまで広がり、闇の奥までつながっているような、そんな思いを抱いたことを覚えている。

インドの洗礼

【インドとの出会い】

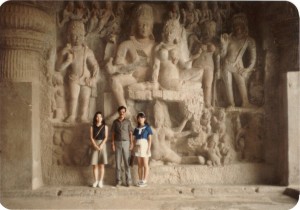

教員採用の合格発表が終わって1週間もしない頃だったと思う。インドに住む両親の元へ、妹と数週間旅行した。 両親は教員採用の通知を心から喜んでくれ、アジャンタ・エローラ・タージマハルと、インド中の旅をさせてくれた。両親の暮らすボンベイでは、ボンベイ大学も見に行った。ボンベイ大学の緑越しに建つ時計台が眩しかった。

ボンベイの町中に道端には手足のない子供たちが沢山いた。教育学とかそんな分野で語る以前の存在を目にした。 片や、両親の住むフラット(マンション)に帰ると、門番やメイドがいて、アメリカ留学をしている帰省中の大学生たちがいて、ベンツなどの外車を乗り回していた。 カルチャーショックなどという決められた言葉で表せない、混沌・混沌・混沌

何かが弾けた。

「私ね、インドの大学に行って、教育学か福祉学をやりたいと思うのだけど」唐突な娘の一言に父は激怒した。その後、父とは会話もほとんどないまま、インドの旅が終わった。

帰国してから、毎週のようにインドに国際電話をかけた。「インドで勉強をしたからといって何につながる。せっかく努力して手に入れた資格を棒にふるのか・・・」父との話は平行線のままだった。

そんな時、私の背中を押してくれたのが、東京に住む叔母だった。母の姉にあたるその叔母はやはり教育者で、熱心に私の話を聞いてくれた。凛とした人だが、人間味あふれる叔母は私のことをとても可愛がってくれ、気の会う理解者だった。叔母は私のためにインドの両親に電話をかけてくれた。「彼女が今まで自分のやりたいことを素直に言ったことがある?ずっと今までみんなのために我慢してきたのじゃないの?初めての反抗期じゃない。普通の親は、子供の反抗期にいっぱい苦労をしているものよ。親として一度くらいは遅れてきた反抗期に対面してみればいいじゃない。」東京の叔母とその夫である叔父はユニークな教育者だった。叔父は日本で初めて山村留学の制度を提唱した人だ。子供に異なる生活体験をさせるという志のもと、活動を行っていた。

大学4年の夏が過ぎ、秋になるころには、父も私の意志が単なる思いつきでも、気まぐれでもないことを認めてくれた。 そこからの父は突然、ボンベイ中の大学のことを調べてくれ、こんな学校がある、こんな種類の書類が必要だ…と一番の応援者となった。私は、絶対にちゃんと修士まで修めることを約束し、入学のための書類作成や資料集めに奔走した。父からの約束はひとつだけだった。2年半で修士を終えたら、必ず日本に帰ること。それは絶対守ると約束した。

インド行きを決めたとき、つきあって3年になるボーイフレンドには、「これから2年半、インドに行く。もし二人の未来で次に縁があるとすれば、鹿児島ではなく、東京だと思う。何の確約もないけど。」と告げた。彼は、さして驚く様子はなく、先はどうなるかわからないけど東京で会えたらいいねと、汎用コンピュータのエンジニアとして神奈川に就職した。彼にとっては、”西鹿児島発東京行き”の「はやぶさの旅」もロマンだと思ったのかもしれない。鉄道おたくにしかわからないかもしれない話。(その先にロマンがあったかどうかわからないが、紆余曲折ありつつも、その彼こそが今の夫となった。)

インドでの学生生活

【インドでの学生生活】

1987年、インドでの学生生活が始まった。 入学した学校は、インド国立ボンベイ大学、Nirmala Niketan, College of Social Work、の修士コース。 インドのソーシャルワークのコースは、プロフェッショナルソーシャルワーカーの育成を目指し、修了後の即戦力を生み出すコースを目指して、非常に実践的なコースとなっている。 一般に日本で福祉というと、高齢者介護や児童福祉というようなイメージを持つかもしれないが、インドでの修士コースは、社会福祉の施策を行う立場の人間を育成し、社会を変えるために、地域のさまざまな活動を束ねるリーダーを作るということを目的としていた。 「プロフェッショナルソーシャルワーカーは、人間が人間らしく、生きられるために、社会の変革を進め、その分野の問題解決を図り、不条理からの開放を促す。」 そのようなことを学問として学び、知識をもとにした実践力を養成する。

大学のコースは、まさにソーシャルワーカーとして社会を組織する力と知識を得るカリキュラムとなっており、週4日はクラスで、実践的知識を学び、ディスカッションを行う時間となっていた。 コミュニティという授業では、文化・習慣の異なる人々のコミュニティを束ねて組織作りを行う手法を学ぶ。異なる宗教や、認識を持つ人々に対して説得を行う方法、心理的アプローチの方法、住民運動に対しての距離のおき方や、時により強行に押し切る強さを学ぶ。

英語は半分しかわからなかった上に、根本のインドの社会制度すらわからない自分にとっては、授業で語られる内容のうち、どれだけ理解できていたかわからないが、「プロフェッショナルとは人を動かす力を持つ人」「ソーシャルワーカーは既存の制度を変えてゆく先導者たるべし」ということが何度も何度も繰り返されていることは自分にもわかった。ソーシャルワーカーのイメージが、書類手続きをするアドミニストレータという日本のイメージそのままに入学した自分にはとても新鮮だった。

また、大学では、講義以外に、週まるまる2日間~3日間はフィールドワークとよばれる実地活動を課されていた。フィールドワークは今で言うインターンシップのようなもので、実際の福祉機関に入り、ソーシャルワーカーとしての動きを学ぶ。

フィールドワークでは、配属先は生徒により異なり、ボンベイ郊外の農村教育やスラムでの活動、路上生活者の保護、多岐にわたる活動を経験する。中でも一番強烈だったのは、ネパールから売春のために売られてくる、8歳~15歳くらいの少女たちのシェルタと、自立支援センターの活動だった。何度か足を運んだが、ボンベイにはカマティプラと呼ばれる地域があり、世界でも有数の売春街として知られ、数千人ともいわれる少女たちが売春を行っている。そこで働く少女たちのほとんどが、インド北部やネパールから人身売買によって連れてこられ、社会制度から断絶されて暮らしている。救出した後に何をするのか、リハビリテーションセンターとして、被害者の自立支援活動を行うのだが、読み書きや、タイプ、刺繍などを教えて自律の道を促す。さらには、売春がいかに、人間として心や体やそして、人間の尊厳にとって悪いものであるかの教育を行う。

WomenやFamilyという授業では、農村の女性たちに家族計画の必要性と、実際の家族計画の方法をどのように説明するかというようなことも学ぶ。かなり純情な同級生の女学生たちは、非常に困惑する授業でもあったが、「農作業の労働力たる子供の数を減らしなさい」ということを農村の女性たちに説得する術を議論する。既存の意識を変えるのはかなり難しいと言う意味でも非常に困難なカリキュラムでもあった。

自分の理解の幅を超えた人々に、異なる考えを説き、その考えを広めてゆくという手法の繰り返しは、リーダーとしての資質を学ぶという意味からもとても有用だったと、今になって思うが、その頃の自分には、インドでリーダーシップをとるということが、ほとんど実現困難なことに思え、なんと自分は弱くて主張のできない人間なんだろうと劣等感いっぱいの毎日だった。フィールドワークでは、英語以外にヒンディ、マラティ語が必要だった。まったく話せない自分には、常に友人のサポートが必要で、その情けなさも自分を打ちのめした。

フィールドワークは時には朝9:00から夜8:00に及ぶようなことも多く、木曜・金曜・土曜の3日間みっちりと活動というような週もあり、日曜はそのレポート。1日2ページ程度で少しずつ書けばいいものの、日曜までに3日間溜めてしまうと、日曜の夜から明け方までひたすら作業レポートを書く羽目となる。レポートは、日誌的な内容と自分が行った活動の意義、リーダーとしての自分の分析のような内容だ。レポートを書きながら、「自分はなんて、積極性が足りないのだろう?」、「どうしてリーダーシップに欠けるのだろう?」、「どうやったらもっと、多様な人々の行動や心理を受け入れられるのだろう?」と、自問自答することになる。

インドから帰国して20年あまり、いまだに、私には積極性が足りない…とどこかで思っている自分がいる。インド時代に刷り込まれた「自己分析」なのかもしれない。一方、「多様なバックグラウンドを持つ人々の行動や心理を受け入れること」については、この頃に培われ、今も自分の大きな強みとなっているような気がする。

教室のカリキュラムとフィールドワーク、繰り返し・繰り返しであっという間に月日がたち、大学の試験の時期を迎える。私の大学院では、年間2回試験が行われる。(大学によっては3回のところもある。)試験はカレッジごとの内部試験(Internal Exam)と外部試験(External Exam)試験で、内部試験は中間試験のようなもの、外部試験は学年末に進級をかけて行われる、University Examである。進級はこの2つの試験のトータルによって決定され、2つの試験の採点比重もきちんと決められている。

試験はほとんどが論文形式で、多くの学科の場合、1時間半~2時間の制限時間にレポート用紙10枚~20枚を書き上げる。問題は4-5問の中から選択することができ、2問を選択し、記述する。ソーシャルワークの問題の場合、暗記の内容や文法的表現方法よりも、自らの意見や体験の記述、提案が重視され採点の対象となる。

インドの社会制度のことすらわからないまま受けた留学数ヵ月後の内部試験では、目もあてられない成績だったが、どうにか1年後のUniversity Examを乗り切り、ビリから2番目で2年生に進級した。

ビリから二番目でも、進級できたのは、友人たちのおかげだった。特に優しくしてくれたのは、同じ顔つきをもつ、チベット人の友人だった。友人の名はChimi Tenzin。インド生まれのチベット難民の二世だ。彼女の両親は、ダライラマの亡命を追って、インドに難民としてやってきた。ダライラマという名前はニュースや教科書で知っていたが、そんな歴史の中のような出来事が身近な境遇として話に出てくることに驚いた。彼女の話によると、自分たちが生まれる数年前に、多くのチベット人が、亡命したダライ・ラマ法王を追ってインドに渡ってきた。その数、10万人あまり。インド政府によって居住区を定められ、難民キャンプで暮らすようになった。彼女もその難民キャンプで生まれ、教育を受け、どうにか社会福祉の修士までこぎつけたという。その境遇から奨学金を得て修士まで上がって来たというだけあって、非常に頭もよく、まるで私の家庭教師のような存在となった。彼女は資格をとり、国際機関に就職してスイスに渡るのが夢だといつも語っていた。

他にも親切にしてくれた友人がいたが、なぜか同じ顔つきのインド人が多かった。インドは本当に広く、インド人といっても人種は様々である。ほとんど白人に近いパーシー(ゾロアスター教徒)、ドラヴィダ系の南インド出身者、インド東北部のアッサムやナガーランド出身のモンゴロイド系など、修士クラスはインド全土から集まってきていることもあり、様々な人種で構成されていた。30人ほどのクラスの中で、モンゴロイド系は、日本人の私と、アッサム出身のレベッカ、マニプール出身ナガ族のリンダ、チベッタンのチミー、正直、お互い親近感を抱いており、いろいろなことを助けてくれた。実はインドでは、東北部のモンゴロイド系は差別を受けることが多い。顔も、民族衣装も異なる彼らは、時に外国人扱いされているため、「困り果てている落ちこぼれの外国人」に優しかったのかもしれない。

最初の1年間は、思い返しても「あっという間」とはいえない、地べたを這いずり回るような1年間だった。父親の反対を押して、インドに押しかけてきた以上、弱音は吐けない中、心因性の脱毛症になったり、人生一番の困難だった気がする。

マザーテレサの施設研修の1年

【マザーテレサの施設でのフィールドワーク】

それでもどうにか2年生を迎え、フィールドワークも新しい配置となる。

2年目にフィールドワークとして指定された場所は、Byculla(バイカラ)にある、マザーテレサの施設のボンベイ支所ともいえる施設、AshaDaan(アシャダン)だった。マザーテレサの施設には、いわゆる、死を待つ人の家や老人用の施設、らい病患者の施設、子供の施設等があるが、私が配属されたのは、障害を持つ子供たちの施設だった。もともと日本で小学校の教諭免許に加え、養護学校教諭(今は名称が変わったが)の免許も取得していたために配属されたらしい。

障害を持つ子供たちの施設には、親のいない子供たちがひきとられて暮らしていた。肢体の不自由な子供や、知的障害を持つ子供たち、中には、目も鼻もなく唇も頭蓋骨の口の部分とずれている赤ちゃんなど、日本では到底、一般の施設では預からないような子供たちが暮らしていた。マザーテレサの施設には国内のみならず、世界中から多くのボランティアを受け入れているが、ソーシャルワーカーとしての役割は一般のボランティア業務とは少し異なる。ボランティアは、子供達の洋服を着替えさせたり、食事のサポートをしたりといった身の回りの世話や、本を読み聞かせたり、一緒に歌を歌ったりというようなサポートを行っている。ソーシャルワーカーの役割は、そういった身の回りの世話に加え、その施設の子供達が必要とする教育に対し、教育機関への入学手続きを行ったり、適切な医療機関への手続きを行ったりといったような仕事が主となる。特に、マザーテレサの施設では、アダプションとよばれる、子供達に養子縁組を行うプログラムを行っていたため、そのアダプションプログラムのサポートを行ことを行っていた。養子として受け入れる家庭は、インド国内の家庭もあったが、アメリカ・ヨーロッパなどの海外からの受け入れ家庭も多い。

海外の受け入れ家庭では、障害を持つ子供でも喜んで受け入れるという家庭が多く、障害児だからこそ自分達ががんばって育てたいというような家庭も多かった。日本で障害児教育の免許を持っていながらも、そのような家庭を見て驚いた自分が恥ずかしかった。さて、一言で養子縁組といっても、養子縁組までの手続きは複雑で、受け入れる側の家庭の審査・子供の側の健康診断・今後の教育プランなど、1組の養子縁組を成立させるためだけでも、かなりの手続きが必要だった。特に、養子縁組と称した子供の人身売買も多いインドでは、受け入れ家庭の審査等を含む調査書類作成は非常に複雑となっており、かなりの時間を必要とするため、1-2年かかるのはざらであった。役所の手続きなどちんぷんかんぷんだったが、みんなの後ろにくっついて、方々に飛び回った。

AshaDaan(アシャダン)には、週2回ずつ、1年間通ったが、大学の休みの期間を除くと、わずか70日くらいしかかかわれない。マザーテレサの世界を体感するというレベルでは十分な日数かもしれないが、何かを成し遂げた・・・などと大それた経験談など書けないほど本当に無力な存在だったと思う。それでも、毎週子供達はHiromi, Hiromiと慕ってくれたし、人間は他人を必要とし、自分も何かの意味づけで必要とされる存在として生きているんだな・・・などと心の奥底で感じることができた一年間だった。今もその頃の経験が自分の根底に流れていることを感じる。「どんな人に会っても、まずその人のなかにある、美しいものを見る」ことや、「Let us always meet each other with smile,for the smile is the beginning of love. 」といったマザーテレサの思想も宗教を超えて心に響き、その後の自分の人間関係の大きな礎となった。

【海外に触れた様々な経験】

こう書いてくると、インドでの生活が非常に真剣で真摯で苦労の連続だけのように思えるが、楽しくて貴重な経験も沢山させてもらった。一つは、インドの国営放送のいわゆる「お母さんといっしょ」のような番組で、折り紙を教える「折り紙お姉さん」としてコーナーを持っていたこと。5分くらいのコーナーだが、英語で説明しながら折り紙を折っている自分の映像に、ヒンディ語の吹き替え&字幕が入っているのが面白かった。時折街に出ると「折り紙お姉さんだ!!」みたいなことを言われて子供達に囲まれ、そんなこともあろうかとポケットに潜ませている折り紙で折ってあげると大喜び!みたいな楽しみもたくさんあった。(なぜか、「サムライヘルメット」(兜)をねだられることが多いのも面白かった。)インドでは今、折り紙がブームとなっているらしい。ある記事の中に子供の頃テレビの折り紙コーナーを見て、折り紙のアーチストになったというインド人の話があり、丁度20年前くらいの話のようなので、私のコーナーだったかも・・・と思うとなんだか楽しい。ちなみに、私は折り紙のプロでもなんでもなく、日本から送ってもらった折り紙の本を必死で習得し、収録に臨んでいたのが懐かしい。

大学は長い休みが多く、さらにお祭りの多いインドでは、折角のチャンスだからと、インド国内・海外の旅行も家族そろって沢山した。インド国内では、デリー、アグラ、カルカッタ(コルカタ)、ベナレス、カジュラホ、ブッダガヤ、バンガロール、マドラス(チェンナイ)、コーチン、トリバンドラム、最南端のカニャクマリまで、大学の休みごとに家族で旅行した。予約をしていても、先着順で最後のチェックインの人は飛行機に乗れなかったり、爆弾がしかけてあるかもしれないと、一回飛行機を降ろされて、自分の荷物をもう一度指し示したり、お土産屋で100倍の値段を言われたり、珍道中記は枚挙にいとまがない。

国内の旅で記憶に残っているのは、

「ガンジス川のほとりで、人が火葬されてゆくさまを見たこと」

「新年を迎えに最南端のカニャクマリに向かう際、夜空に日本の100倍くらいの星が見えたこと」

「カジュラホのエロティシズムが、青空の下とてもさわやかだったこと」

そして、若い頃に沢山外を見ておいたほうが良いと、ヨーロッパ各国旅行や、スペインから船でモロッコに渡ったり、ネパールからエベレストの頂上を飛行機で見に行ったりと、海外にもよく旅行した。

海外の旅で記憶に残っているのは、

「ネパールで、生き神:クマリの館を訪ねたこと」

「エベレストの山頂をチャーター機で見に行ったこと」

「ヨーロッパ最終日、最後の買い物に、醤油や白菜や味噌などを買い込んでパリ空港を発ったこと」

今思うと、わずか2年間だが、10年分くらい中身のつまった時間を過ごしていたと思う。

勉強も死ぬほどしたし、色々な国の色々な価値観に触れることが出来た。20代前半にそれらの経験をさせてくれた親には感謝している。

そして、大学生活も終わろうという頃に、両親の赴任期間が終わり、両親は先に帰国した。私のほうは、大学の最終の試験と、修了証書手続きにあと2ヶ月かかるということで、インド人の家に下宿することとなった。ダダボーイさんという、代々神戸の貿易商だった家庭のおばあちゃまで、パーシー(ペルシャ系拝火教徒:ゾロアスター教)の家だった。ボンベイには、パーシーのコミュニティがあり、インドのTATA財閥もパーシーであるように、マイノリティながら非常に裕福な家庭が多い。そして、ゾロアスター教をそのまま守り、現代でも、鳥葬の習慣を守っている。裕福なパーシーコミュニティは、いわゆる都心の住宅街に住んでいるため、東京でいうと青山墓地のような場所に、鳥葬の斎場を構えている。鳥葬の斎場(沈黙の塔)は森のような緑の茂みに囲まれていて、猛禽類が飼われている。森の中央にはコロセウムのようなすり鉢場の設備があり、パーシーの葬式となると、その斎場に死体を安置し、骨になるまですべて鳥に食べてもらう。青山のような中心地なのに、鳶や、鷹が優雅に都会の空を飛びまわっているらしいと聞いて驚いたが、鳥葬のことを知ってさらに驚いた。80歳近くの一人暮らしのパーシーのおばあちゃんと二ヶ月一緒に暮らし、色々な衝突やカルチャーショックもあったが、インド滞在最後の2ヶ月ということで、この頃には、私も何を見ても驚かない人間になっていたような気がする。

三歳で生き神様に選ばれようが、ガンジス河のほとりで火葬されようが、鳥葬として、鳥についばまれようが、、、価値観なんて人間の数ほどあるのだから、それを押し付けられるわけでない限り、なんでも受け入れられる自分が形成されていた。

そうして、社会福祉学修士を取得し、晴れて日本へ帰国。その2年間で得たもの、修士などという資格ではなく、何を見ても否定しない心…みたいなものを獲得してきたような気がする。

帰国、社会へ

【帰国そして就職:東京にて】

1989年夏、帰国した。鹿児島へ戻り、さてこの後何か仕事をせねば・・・と、福祉分野の国際機関の情報を集めるも、どうも鹿児島では情報が手に入らない。今のようにインターネットがあるわけでもなく、まずは情報を集めるために東京に出てゆくこととなった。東京での最初の数ヶ月分程度の生活費だけは親に支援してもらう約束もとりつけたが、インド留学の後押しをしてくれた東京の伯母が、就職活動中のみ部屋を貸してくれるということになり、単身東京に出てきた。仕事も何も決まっていないままの上京だったが、インドから帰国してすぐの身には、「上京」という感覚よりは「インドから帰国して東京で暮らす」という感覚だったので、東京にはなぜか不安はなかった。

福祉分野の国際機関の仕事を探すといっても、中途半端な時期に採用情報がすぐに手に入るわけでもないだろうと、後々役に立ちそうな仕事に1回就こうと、東京に出てきた日に1冊の就職情報誌を買った。そして翌日、履歴書用の写真を撮り、履歴書を10枚書き上げた。10枚一気に書いたのは、東京で女の子一人、特に縁故もなく仕事を探すなんて、生易しいものではない・・・と思ったからだ。しかし幸いなことに、珍しい学歴と、インドで培われたずうずうしさが功を奏してか、1冊目の就職情報誌にのっていた会社で、あっさりと職がきまった。国際会議の企画・運営と同時通訳を行う会社だった。

【突然のチャンスはピンチから】

時代はバブル期、日本が本当に元気な時期で、次から次へと国際会議・国際イベントが招聘される時代、見習いとしてさっそく色々な国際会議の現場のスタッフとして経験をつむこととなった。

そして、入社してわずか4-5ヶ月で、予算2億円ほどの国際会議のアシスタントとなった。いわゆる国際会議のコンサルティング業務・事務局業務を行うコーディネータのアシスタントとなったのだが、プロジェクトに入ってわずか2ヶ月ほどで、チーフコーディネータの女性(つまり先輩)が、あまりのプレッシャーとストレス・過労で会社に突然来なくなってしまった。しかし他の一人前の先輩達はすでに仕事を山のように抱えている状況で、シフトはきかない。

突然呼び出され、「君がチーフコーディネータとしてやってくれ」と、わずか入社数ヶ月の自分に、会社で一番大きなプロジェクトが降ってくることとなった。

40カ国から集まる技術会議で、そのころ複雑な招聘状を必要とするソ連や東欧諸国からも集まり、公用語は日・英・独・仏4ヶ国語、参加者数1000人ほどの国際会議で、開催まであと4ヶ月というプロジェクトだった。

前任者がストレスで出社できなくなったというだけあって、業務量も心労も半端ではなく、残業を終えて家に帰り、寝ている間にも、「あっ、○○の発注を明日しなきゃ」とか「○○の訂正をしなきゃ」と寝ている間も仕事のことで思い出すことも多く、枕元にメモ帳を置いて寝ないといけないような状況に陥った。

だが、わずか数ヶ月前まで、インドで暮らし、一粒ずつ砂粒を拾い続けるようなインドでの社会福祉の実習経験の直後の自分にとっては、暗闇の中での手探りの業務であろうと、やればやっただけ成果が見えてくる、コーディネータの仕事は全く苦にならなかった。それどころか、通常だと入社3-4年目でしか経験できない、大きなプロジェクトを妙な縁ではあるが、思う存分、腕をふるえるということが幸せと思えた。

そして、入社10ヶ月目にて、自分がチーフを務める国際会議を迎えることとなった。国際会議の当日は、会社の大先輩達も現地でのスタッフとなり、現場をすすめてゆくため、事前の準備と比べとても気持ちが楽だったことを記憶している。

とりあえず東京で暮らしてゆくために、ほんの一時的な仕事のつもりで足を踏み入れた仕事だったが、その国際会議の終了後に、しばらくこの仕事を極めてみようと決意した。

そして、最初に経験した会議が技術系であったことをきっかけに、半導体の技術国際会議、電子基礎技術の国際会議などを担当することとなった。東京大学生産技術研究所がまだ六本木にあった時代、そこを拠点に多くの国際会議をサポートした。

仕事上、国際会議の事務方として電気工学、電子工学の第一線の先生方に毎週のように会っていたが、それ以外でも赤坂で先生達の勉強会に参加したり、ノーベル賞受賞の先生を囲んでパーティーをしたり、企業と学者の飲み会に参加したり・・・と、コミュニティの集まり、サロン的集まりに呼ばれるようになった。

社会に出て1年目に、「世界を動かすような技術者」と出会い、そのコミュニティの空気を吸ったことが、その後の自分の仕事の中核となる、、「世界を動かす人や技術をサポートする」という揺るがぬ芯となったような気がする。

起業への誘い・26歳の決断

【新規事業のたちあげ:26歳の決断】

担当する仕事も波にのってきたある日、知人のつてで、国際イベントや通訳といったコンベンション事業を立ち上げたいという話が舞い込んだ。ケイワイトレードという貿易商社の会社に、コンベンション事業を一から立ち上げてほしいという話だった。

ちょうどその話が出た頃、あの鹿児島で出会い、次は東京なら会えるかもしれないからと、神奈川で3年も待ってくれた「ブルートレイン・はやぶさ君」と結婚することとなっており、「結婚で新しい生活が始まるんだし、仕事もついでに新しくしちゃえ!」と、目の前のチャンスだと、ほとんど迷わず、事業立ち上げに加わることとなった。1991年、夏のことである。

新規事業の立ち上げといいながらも、自分達に与えられたのは1年間の猶予と、中古のスチールデスク4台と電話だった。それでも、銀座1丁目という立地に充分なスペースと、利益を上げるまでの1年の猶予。それだけでも27歳の自分達にとってはワクワクする機会だった。

しかし、2ヶ月もたたないうちに、そのワクワク感は現実の厳しさに打ち消されることになる。

自分は社会に出て2年、一緒に立ち上げた相棒も社会経験は私の倍といいながらも、前の会社でほぼ同期入社だったため、コンベンション事業の経験はほぼ同じだった。声をかけた会社側も無謀だったと思うが、受けた自分達も本当に無謀だったと思う。それでも、その時は何もしないよりは、何かをやって失敗したほうがいい・・・というくらいの気持ちだった。

3ヶ月たち、季節は冬になり、自分達が思いつく限りの営業先、イベントリスト、知り合いの紹介、コンタクトできる限りのコンタクト先に電話をかけたり、訪ねたり、そんな日々が続いた。幸い、前職でお世話になっていた、半導体の基礎技術系の会議の先生方に翌年の仕事をいただいたりしていたが、それだけでは3ヶ月の給料に相当する程度で、到底翌年までに利益を出すということはできない。

【ITカンファレンスとの出会い】

そんな時に飛び込んだ営業先が、外資系のメディア会社だった。日本で技術系の雑誌やイベントなどを展開してゆく予定の会社ということで、アメリカでは大きな会社のようだったが、日本ではまだ数人規模という会社だった。

営業先への約束はたった1本の電話から始まり、忘れもしないが、本当に冬の寒い日に初めて先方を訪ねた。

その会社では、ほんの数人で実はかなり大きなイベントを立ち上げようと考えている・・・ということだった。そのコンセプトを聞いて、1回目の訪問なのに心からワクワクした。ほぼ飛び込みの営業で1度話を聞いただけだったが、「それ、是非私にやらせてください!」と初めて会う担当者に言った。いや叫んだに近かったかもしれない。

何故か先方の女性も、初めて会う自分にいろいろなことを話してくれた。それは、数社のコンベンション会社に打診したが、学会運営のような形でとらえられ、どうもコンセプトを理解してもらえない。さらには、実績もない自分達のような会社では老舗のコンベンション会社が親身になってくれないんだ、といったようなことだった。そして、もし、お仕事をお願いするとしたら、少し先にアメリカでそれと同じ会議が行われるのだけれど、視察に来ますか?と言われた。

「はい!是非視察にうかがわせていただきます!」と言ったものの、会社からそんな費用を捻出してもらうのも気が引けた。丁度、日本からもそのカンファレンスツアーが組まれて、その会社がツアーグループを組んで、視察にゆくという。一人あたり40万円程度のツアーだった。だが、自分達には到底、そんなツアーに参加できる費用はない、しかし見に行かないことには何をやるかがわからないということで、相棒と2人分、一番安い格安航空券を手配した。丁度、ANAが国際線就航を始めた年で、一人4万円くらいの往復チケットが手に入った。先方には、「他の仕事の都合で2日しか滞在できないので」ということで、別行動をさせてもらって見に行くことにした。宿泊は、相棒のサンフランシスコ時代の友人の家などにお世話になることになった。

さて、行った先はサンフランシスコの「モスコーンセンター」、視察した会議は「Sun World」というカンファレンスだった。

その頃、日本には、そのような形式でのITカンファレンスはほとんどなく、カウンターでバッジを印字発行する仕組みや、工夫を凝らした華やかな展示、活発な議論を交わすラウンジ等、目にするものがとても新鮮だった。

帰国して、日本でも同じようなカンファレンスを次々打ち出してゆきたいという熱意を認めてもらえたのか、その年の「Sun World」を皮切りに、Windows World, Mac World, Unix Fairなど、様々なカンファレンスをサポートするチャンスを得ることになった。

そして、同時に、アメリカでは他にどのようなカンファレンスが行われており、それらが日本に上陸するときはどこが受け皿になるのか・・・といったことも調べ始めることとなった。

それに伴い、私達が考えたカンファレンスの営業戦略は、コーディネータである私が、とにかくフラッグシップとなる大きなカンファレンスを受注し、同時通訳でもオフィシャルエージェントとなり、オフィシャルとなることにより、そのイベントに出展しているIT企業のすべてに通訳営業をかけるということだった。

IT分野に焦点を絞っているエージェントはほとんどない中で、営業に行く先の製品を少し聞きかじっている程度の自分達だったが、外資のIT企業の多くは、オフィシャルエージェントとして通訳を行っている私達を、本当に暖かく迎えてくれた。

そして、それら営業先のほとんどが、社員数十人~100人程度の会社だったが、海外では本当に有名な企業だった。今となっては驚くが、マイクロソフト、オラクルといった企業である。それらの会社の日本進出の黎明期に営業をかけることが出来たことは本当に得がたい経験であった。

【事業拡大そして決断へ】

それからは、本当に面白いように仕事が決まった。

日本に進出するイベントを先にキャッチし、イベントの内容を調べ上げ、日本でのキーマンを探す。そしてキーマンにたどりつけるネットワークを探す。あるいは、その企業製品を扱っている広告代理店を調べ、その代理店にイベントの営業をかける。そういった戦略でどこの会社よりも早く、日本におけるITイベントをキャッチした。

中でも1994年に開催されたInteropはまさに、そのような戦略で得たイベントである。自分にとっては、最初に手がけたSunWorldに次ぎ印象に残るイベントである。USでInteropというイベントが行われているのは、まさに技術系の雑誌で知っており、それが日本に上陸するという情報も入ってきた。日本で立ち上げに関わっている中に、高橋さんという方がいらっしゃるということまではわかった。色々なところで確認すると、社長の友人に高橋さんを知っているという人がいて、そのわずかなつながりだったが、結果としては1994年のInteropを受注することとなった。

それからの数年間は、狂ったように働いた。部下も増えたし、仕事も増えた。

1年の間だけで、MacWorld, Windows World , Interop, Saphire, Oracle Open World, Comdex, Unix Fair・・・その他10本ほど。ある年は、幕張メッセに滞在している日数を数えたら120日間だった。

そして、ITイベントも華やかさを競い合い、1億・2億のイベントは当たり前、そんな時代だった。

Windows95が出るとなったら、北海道から九州まで、一流ホテルを巡りながらキャンペーンのカンファレンスを行ったり、カンファレンスの併催でメッセのイベントホール全館でコンサートを開催したり、IT業界の技術革新とともに最先端のカンファレンスを求め続けた。

片や、周囲ではインターネットに早くから接して、ビジネスチャンスを得てきた人々の起業ラッシュが続いた。周囲で本当に多くの人々が起業した。

同じ年齢の女性達でも、ストックオプションなどで、億単位のお金を手にした話も珍しくなかった。

そういった仲間達と、仕事を語り、仕事先の人々と飲み歩き、週末は夫とも自由な生活を送る。本当に充実した毎日が何年も続いた。しかし、ほぼ毎日タクシーで帰宅し、3時間ほど寝て会社に「戻る」、そんな生活。だが、仕事が成功しているということの証明と信じていた。

【子供を持つこと】

そんな、一心不乱に仕事をする自分に転機が訪れたのは1999年だった。

ある日、鹿児島から遊びに来ていた両親を連れて、北海道に2泊の旅行をすることとなった。せっかくの機会だからと、横浜に住む妹夫婦も誘い、連休を利用して3家族で旅行した。札幌・小樽と旅行した最後の夜、会食の席で妹が、子供が出来たとのおめでたい発表があった。

「よかったね!!」、「おめでとう!!」、「本当によかったね!!」・・・拍手と笑顔が続く席で何故か頭を殴られたような衝撃をうけた。

今でもその時の気持ちをうまく表現できないのだが、「どうして、こんなに無条件に周囲の人を幸せな顔にさせられるのだろう・・・」、「自分はこの10年仕事で成功してきたはずなのに、今味わっている喪失感はなんだろう?・・・」という気持ち、妬みとは異なるが、なにか今までの生活で喪失してきたものがあるような気がする焦りを本能的に感じたような気がする。時代は2000年を迎えようとする年、IT業界もピークを迎え、私の中にはなんだか追い求める祭りは終わったようなそんな気持ちもあった。

東京へ帰り、この10年に「得たもの」、「まだ得てないもの」、「手にしたいもの」、「失くしてもかまわないもの」、そんなことを考えつつ、あまりにストレートな反応であるが、出した結論が「子供をもつこと」であった。結婚して10年、一度も子供のいる自分達を想像したことがなかったが、ある日突然、「子供のいる自分達」のイメージで頭の中がいっぱいになった。

出産・再度の起業へ

【妊娠・出産・育児との格闘】

妊娠公表後、会社の組織の組みなおし等、それなりに紆余曲折はあったが、2000年2月の出産を迎えるまでは本当に楽しい日々が続いた。

相変わらず出張を繰り返し、そのせいか妊娠8ヶ月に切迫早産で安静の指示が出るまで、仕事は普段どおり続けた。

そして、2000年2月上旬、娘が生まれた。

3ヶ月になったら娘を預けて働くことを決断し、保育所探しが始まった。実は妊娠発覚直後から保育所探しは始めていたのだが、夕方5時までの預かり時間となっていたりで、現実的として、会社の管理職の立場を支えてくれるような保育所はなかなか見つからなかった。そんな中でも、家の前まで車で送迎が行われ、夜の8時までは保育可能、その上毎日公園で元気に遊ばせてくれる、理想的な保育園が見つかった。

とはいえ、都内のオフィスで仕事が出来るのは6時過ぎまで。そんな中でもどうにかやりくりをしながら仕事を続けた。

しかし、そんな生活に限界を感じ始めたのは半年ほどたってのことだった。

わずか生後3ヶ月で保育園に預けられた娘は、本当によく病気をした。週に1回は病院通い、乳児型の熱性痙攣で救急車で運ばれたり、本当に体の弱い娘だった。相変わらず出張も多い生活だったが、出張の時に限って40度くらいの熱を出し、育児に協力的な夫は会社を休むことになったり、大事なミーティングがあるような日は、午前中私が半休、午後は夫が半休というような、仕事上は綱渡りの生活が続いた。それでも、拡大を目指す会社の事業のためには、子供がいようが、100%以上の力を仕事に注いだ。

ある日娘が37.5度くらいの熱を出した。保育園は37度以上の発熱は預かってもらえない。しかしその日は大事なクライアントとのミーティングがあり、夫もプロジェクトの納品前のデバッグ最終段階といったようなスケジュールで、非常に悩んだが、ノートに36.9度と記入して保育園に預けた。

預けはしたものの、娘は午後には38度近くの高熱となり、保育園からの呼び出し。結局大事なクライアントとの約束も断ることになり、保育園に迎えに行く電車の中で、娘を心配するより、クライアントとの仕事のほうを心配している自分にはっとした。

一度疑問を持ち始めると、娘が生まれてからの半年のほとんどを仕事優先で生活してきたこと、そして仕事のために娘の健康を願う自分にさらに大きな疑問がわいてきた。自分が求めていたものはこういうものだったのだろうか。

最後の引き金となったのはやはり、イベントの出張、それもその年に初めて開催となったCEATECというイベントだった。私はその年、国際会議場のすべてのセッション運営の統括としての仕事を受けていたが、その最中に、娘が39度の熱を出した。

その日はとりあえず夫に迎えにいってもらったが、実は夫も休めないほどのプロジェクトの終盤だった。結局どうにか横浜に住む妹に娘を昼間だけ見てもらうようにし、片道2時間の距離を横浜から幕張まで1週間通うこととなった。娘が熱があろうが、仕事は仕事と割り切れる性格ではあったが、本当にこれでいいのか、考えるきっかけとなった。

結論は一週間もしないうちに出された。今まで、たちあげて必死に拡大してきた仕事をやめること。そして、娘のことを一番に考えながら生活できるような、小さな会社をたちあげること。まず、自分は本当の意味で仕事をやめることはできないだろう。ただ今の会社の経営に関しては、妊娠から出産までの半年ほどのブランク中に出来た体制があるので、自分がいなくても回ってゆくのではないか。そして、会社の事業をたちあげて10年という節目で一区切りつけるのもよいかもしれない・・・そんな勝手なことを心に思った。どこから見ても自分のわがまま以外の何者でもない。しかし、所詮、会社の事業は自分でなくても代わりはいる。だが、6ヶ月の娘とすごすこの1年は自分しか母親としての1年を過ごせないのだ。

結局この時も思ったのは同じことで、わがままといわれようが、やらずに後悔するより、やって後悔したほうがいい。そういうことだった。

そうして、娘が生後10ヶ月を迎える頃、10年間拡大をつづけてきた会社を離れ、少しペースを落としながら自分の仕事を模索する決心をした。

だが、人生は面白いもので思い通りにはならない。いい意味でもそれはいえて、会社をやめた自分にはペースを落とすどころか、様々な話が持ちかけられることとなった。

【起業:娘の1歳の誕生日】

会社をやめて3週間ほどしたころに、携帯電話が鳴った。

電話をしてきたのはある代理店の担当者で、東京証券取引所で海外の証券取引所等も展示を行うカンファレンスを行いたいという打診だった。半年がかりのプロジェクトで事務局も設置する必要がある。その上、代理店との取引として、会社名義でなければ取引ができないという案件だった。「早く会社名義にしてよ!」軽くそう言われた。その話を知人にすると、翌日には知り合いの税理士を紹介してくれて、翌週には、ある人の会社の一角を事務局として使用していいという話まで舞い込んだ。さらにその翌週には、銀行の担当者を紹介してくれ、1000万の資本金の手はずも整ってきた。事務所としては一角に机を2つと電話を借りて、留守の時はその会社の女性が電話対応をしてくれて、1ヶ月5万円という契約。そして、以前からアルバイトとして助けてくれていた友人が半年間は立ち上げを手伝ってくれることになり、そうやって、あれよあれよといううちに、会社ができることとなった。

色々な手続きを終え、会社の登記を終えた時期、それはちょうど娘が1歳の誕生日を迎えるその週だった。

そして10年・ここからの話は次の節目で書こう!

【そして10年】

今思い起こしてもこの時ほど、人と人とのつながりの偉大さを感じたことはない。

自分を助けてくれるために、色々な人が力を貸してくれ、周囲の人々の知恵とネットワークで、あっという間に小さくとも自分の会社ができた。そして、間接的にもそんなチャンスを与えてくれた娘にも本当に感謝した。

あれから10年、まだまだ10年分の苦労や喜びとして書き記したいことはいっぱいある。

◆まだ娘が1歳半の頃、娘を通わせたいと思う赤坂小学校の前に、自分のオフィスを構えたこと。(なぜか明治維新の香りあふれるこの街で育てたかった。)

◆娘が1歳にして、夫が治療法の確定していない免疫関連の病気となり、おそらく生涯ずっと週2回の治療が必要といわれたこと。

◆病気がちの娘の病気のたびに、鹿児島に住む両親を飛行機で呼び寄せるような生活が続いたこと。両親は年に3か月くらい東京滞在となった。

◆理想とする学童と出会い、東京に引っ越すことを決意したこと。その学童は勝海舟の家の跡ということでその環境に本当にワクワクした。

◆その学童に通いやすくするために、赤坂のオフィスの上のフロアに、娘の下校後の部屋としてもう1フロア、オフィスを借りたこと。

◆娘を暖かく見守ってくれる会社のスタッフに恵まれたこと。

◆もう少し娘の生活が見られるようにしたいと、住居探しをを始めたのち、運命的な出会いで、現在のオフィス兼住居となる家を購入したこと。

◆夫の病気は思わしくなく、それならばと、もっと娘の面倒が見られるようにと、夫が会社をやめ、専業主夫兼、私の会社の役員となったこと。

◆娘が10歳という節目を迎えながら、自分だけでなくほかの人もチャレンジできるようなことをサポートしたいと思い始めたこと。

◆娘達の10年後にしっかりした社会を残してあげたいと思うようになったこと。

こういった内容についてももう少し詳しく書く日がくるだろう。

娘が10歳を迎えて

2010年2月9日、今日、娘が10歳を迎えた。

娘は私達に沢山の幸せをもってきてくれた。そして彼女が家族として加わったことで、自分の事業の励みにもなった。

きっとこれからも沢山の苦労と幸せを与えてくれるだろう。

幸せはいつも目の前にあるし、幸せな人には幸せな人が集まってくる。

小さな家族と、小さな会社だけれど、ほかの人にも分け与えられるくらいの幸せをいつももらっている。

とはいえ、娘も私も、これから先、失敗することもあるだろう。

でも何か次の幸せのためにする失敗だったら、それは失敗とはいわず、「成功へ向けての学びのステップ」だ。

チャレンジを続けるママから娘へ。 二分の一の成人式の娘へ。

Happy Birthday! 10歳!!

まだまだ、続きますが、節目として 2010年2月9日更新